上記は神奈川県、相模川にかかる「あゆみ橋」。二連アーチで知られるアーチ橋です。

この例のように川幅が広く一本のアーチでは飛ばせない場合、二連(ツイン)のアーチとするのはよく行われる方法です。

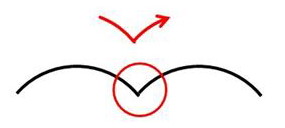

しかしこのような場合、2つのアーチの中央部:アーチが交わる所は、アーチが折れ曲がるような形態となるため、視覚的な連続性、滑らかさが損なわれています。

「応力上そうなるから仕方ないじゃないか」と言われればごもっとも。

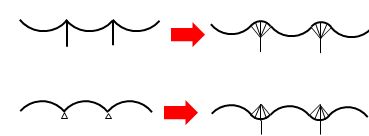

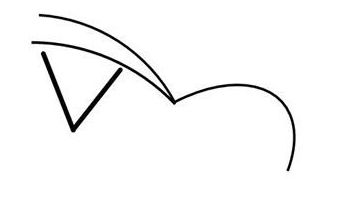

二連梁(中央ピン)の曲げモーメント図は下図のようになります。構造上合理的になるようにアーチを曲げモーメント図通りの形にすれば。。その通りです。↓

しかしそれでは話がそれ以上進みません(><)

実はこの橋。。陰で市民に何と言われているかご存じですか。。。?

なんと「おっぱい橋」「ブラジャー橋」って呼ばれてるんですよ(><)

誇り高き我々の仕事に対して、なんという侮辱(泣)。

鬼オコぷんぷん丸です。

そんなこと言われて黙っているわけにはいません。

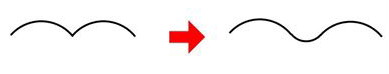

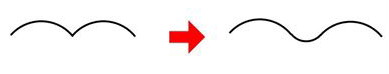

でゎ汚名返上、アーチが滑らかなサインカーブを描くようにする方法をお教えします。

もう「おっぱい橋」だなんて、呼ばせない(^^;)

この方法を用いた例としてはイギリスの歩道橋:インフィニティブリッジ。

設計はイギリスのexpedition

中央部で滑らかなカーブを描いている白い部材は構造的には意味のない「化粧部材」。

しかしそれのお陰で、見事に流れるカーブとなっています。

カモメが羽ばたいているようで優美。

|

|

なお"infinity"とは無限の意味。川面に映ったツインアーチが無限大のマーク "∞" を描くことから名付けられています(右上写真)

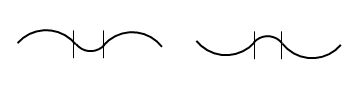

次の例は支柱を2つに分けて、中継部を作る方法す。

支柱のところで一旦アーチ応力を受ければ、中継部はアーチと関係ありませんのでメインのアーチとそれをつなげて、ゆるやかなカーブにすることができます。

「つなぎ部」はいわゆる張弦梁:吊り構造とします。

コチラ ↓ は品川のビジネス街、品川インターシティ内にある歩道橋。設計は鹿島建設から独立した播繁氏。

|

|

この橋の面白い所は、2つの同じような歩道橋があり、ひとつ(写真左)はアーチ構造、もう一つ(写真右)は吊り構造となっている所。全く違う構造ながら仕上がりが同じ表情となっています(下図)。

コチラも同様な例。ニコラスグリムショー設計のオランダの橋:

Enneus Heermabrug (読めない(><)

3列のアーチで構成されています。

|

|

コチラも同様、マークミムラムによるhighway406歩道橋

|

|

中継部がアーチスパンとほぼ同じものです。

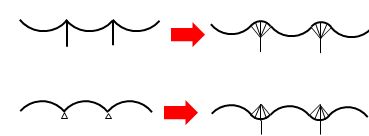

3番目の方法は下図のような、扇や熊手のような支柱を用いる方法です ↓

扇部材により力が緩やかに曲げられて行きますから構造合理性を損ないません。

先の2番めの方法の2本の支柱の一端をくっつけたものだとも考えられます。

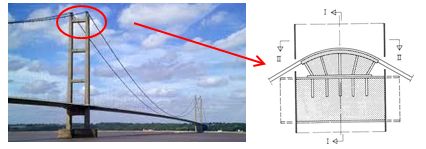

この例として、シュライヒ&バーガーマン、インゴルシュタットの鉄道橋。

アーチ橋というよりは、上図の上側、吊り橋に近いものです。

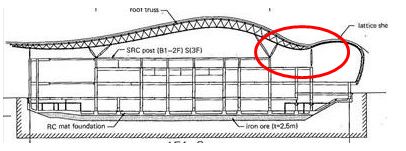

橋梁の例を見てきましたが、建築でこの 問題を見事に解決している例が、関西空港です。

この部分が、下写真のように、見事に流れるカーブとなっています。↓

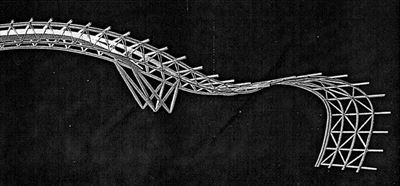

下、左が実際の骨組みの模型。右は構造上、必要十分な形態の例です。視覚的効果の著しい差があります。

|

|

ところで見過ごしそうですが、先ほどの写真で左右:トラス、シェル部ともパイプの径が同じです。つながっているので当たり前ですが。

しかし本来、トラスとシェルという、異なる構造ですからパイプの径は元は違ったのではないでしょうか。

恐らくデザイナー(R.ピアノ)側が構造(arup)側に「ふたつの径を揃えて、流れるようなカーブにしてくれないか」と依頼したのでしょう。なかなかの。。いや、かなりの難題です(><)

トラスのパイプは80mのスパンの応力で決まります。それに対してシェル部はスパンはあまりなく、しかもシェルですから曲げMは少なく、あまり断面は必要ありません。つまり両者はかなり性格が異なるのです。

そのような2つをケンカさせずに揃えるにはかなりの努力が必要だったことでしょう(><)

設計チームの「ふたつのパイプを揃えて、流れるようなカーブにするんだ」という強い意志で設計されたことは間違いありません。

2連アーチを滑らかなサインカーブにする方法。

構造合理性ばかりで考えていたら見過ごしそうです。

最終的な仕上がりの形にも配慮したいものです。

もう「おっぱい橋」だなんて、言わせないよ~!!(#`Д´)ノ (2回目 笑)

コメントする